オレンジリボン・児童虐待防止キャンペーン

更新日:2025年10月28日

令和7年度 標語 「知らせよう あなたが あの子の声になる」

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンとは

こども家庭庁では毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施します。

児童虐待とは

親がいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、子ども側にとって有害な行為であれば虐待です。子どもにとって有害かどうかで判断しなければなりません。

【虐待の種別】

- 身体的虐待: 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる 溺れさせる など

- 性的虐待 : 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

- ネグレクト: 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、 重い病気になっても病院に連れて行かない など

- 心理的虐待: 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に 対して暴力をふるう(面前DV) など

虐待による死亡事例は年間50件を超え、1週間に1人の子どもが命を落としています。

(注釈)子ども虐待による死亡事例等の検証結果について(第20次報告)

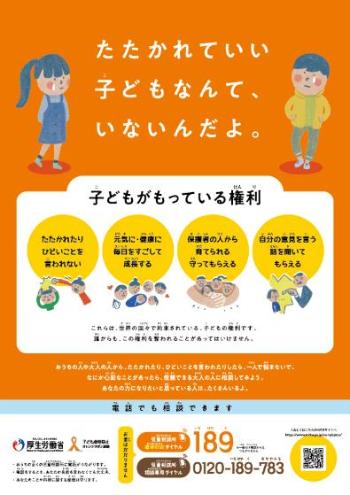

子どもの権利とは

全ての子どもは、健やかに成長・発達し、その自立が図られる権利が保障されることが、平成28年の児童福祉法の改正によって明確化され、保護者は、子どもを心身ともに健やかに育成することについて、第一義的責任を負うとされています。また、全ての国民は、子どもの最善の利益を考え、年齢や成熟度に応じて子どもの意見が考慮されるように努めることとされています。

~子どもがもっている4つの権利~

(1)たたかれたり ひどいことを言われない

(2)元気に・健康に毎日をすごして成長する

(3)保護者の人から育てられる 守ってもらえる

(4)自分の意見を言う 話を聞いてもらえる

体罰によらない子育てのために

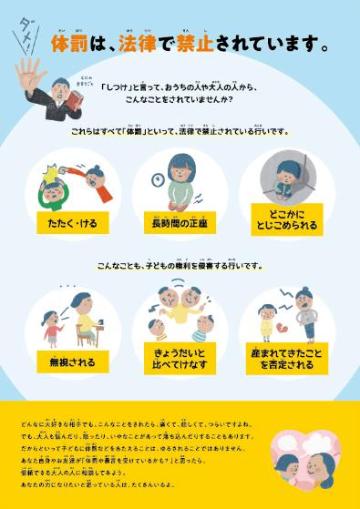

子どもへの体罰は法律で禁止されています。体罰等によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいきましょう。

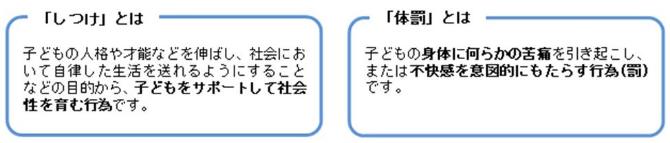

しつけと体罰は何が違うの?

~体罰が許されないものであることが法律化されました~

体罰等が子どもに与える悪影響

親から体罰を受けていた子どもは、全く受けていなかった子どもに比べ、「落ち着いて話を聞けない」、「約束を守れない」、「一つのことに集中できない」、「我慢ができない」、「感情をうまく表せない」、「集団で行動できない」という行動問題のリスクが高まり、また、体罰が頻繁に行われるほど、そのリスクはさらに高まると指摘する調査研究もあります(注1)。

虐待や体罰、暴言を受けた体験がトラウマ(心的外傷)となって、心身にダメージを引き起こし、その後の子ども達の成長・発達に悪影響を与えます。

注1)藤原武男他「幼児に対する尻叩きとその後の行動問題:日本におけるプロペンシティ・スコア・マッチングによる前向き研究」2017

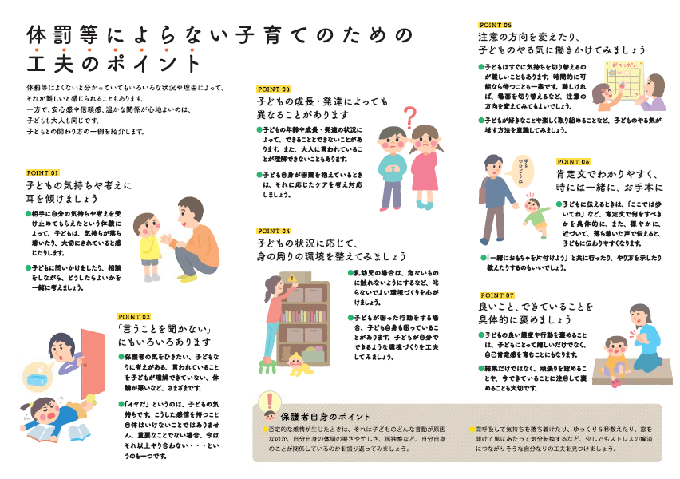

体罰等によらない子育てのために ~具体的な工夫ポイント~

体罰等はよくないと分かっていてもいろいろな状況や理由によって、それが難しいと感じられることもあります。一方で、安心感や信頼感、温かな関係が心地よいのは、子どもも大人も同じです。子どもとの関わりの一例を紹介します。

こんなときは、すぐにお電話ください

~子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか?~

〈子どもについて〉

- いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする

- 不自然な傷や打撲のあとがある

- 衣類やからだがいつも汚れている

- 表情が乏しい、活気がない

- 夜遅くまで一人で遊んでいる

〈保護者について〉

- 地域などと交流が少なく孤立している

- 小さい子どもを家においたまま外出している

- 子どもの養育に関して拒否的、無関心である

- 子どものけがについて不自然な説明をする

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの電話一本で救われる子どもがいます。通告・相談は匿名で行うこともでき、通告・相談した人、その内容に関する秘密は守られますので、安心して相談してください。悩んだ時にはすぐにお電話ください。

窓口案内

児童相談所虐待対応ダイヤル『189(いちはやく)』

虐待相談・通告は24時間365日対応 通話料無料 (注釈)一部IP電話からはつながりません

- 千葉県中央児童相談所 電話:043-253-4101

- 千葉県子ども・家庭110番 電話:043-252-1152(24時間365日対応)

- 家庭児童相談室 電話:043-423-0783

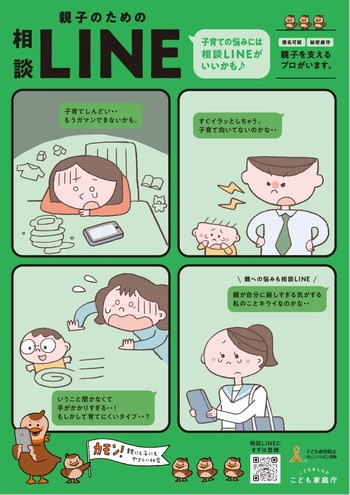

- 四街道市こども家庭センター(子育て支援課) 電話:043-420-7520

「四街道市児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地域協議会」

四街道市では、福祉・保健・医療・教育・警察等、関係機関で協議会を組織し、児童虐待の早期発見と適切な支援に取り組んでいます。