市史編さんだより 第2号

更新日:2018年10月19日

![]() 市史編さんだより第2号「配布版」ダウンロード(PDF:959KB)

市史編さんだより第2号「配布版」ダウンロード(PDF:959KB)

市史研究誌『四街道の歴史 第12号』頒布中です

定価500円(税込)

- 【古代】古代山梨郷の拠点集落「成山地区南作遺跡の検討から」 栗田則久

- 【近代】下志津と陸軍航空の黎明 森伸之

- 【現代】定時制分校昼間課程に関する一考察「四街道分校を例として」 海老沼宏始

- 【近世】井岡家屏風裏張り文書「佐倉藩の「御用状」を読み解く」市史編さん協力員 大矢敏夫

頒布先

- 社会教育課市史編さん室(四街道駅前 市役所第2庁舎1階)

- 本庁2階・情報公開室(12号のみ)

市史研究誌「四街道の歴史」 第12号の詳細ページ(クリック)

史料目録『第1集 長岡地区井岡家文書』・『第2集 諸家文書』のご紹介

本市では「市史編さん基本方針」に基づき、史料目録『第一集 長岡地区 井岡家文書』、『第二集 諸家文書』を刊行いたしました。本書では代表的な歴史文書(近世古文書・近現代文書)の一部を口絵で紹介するとともに、概要・目録という形で掲載しています。

- 有償頒布しておりません

- 市史編さん室・市立図書館・公民館、国県立図書館・近隣市町図書館等で閲覧できます

第1集 長岡地区井岡家文書

江戸時代には長岡村名主を務め、嘉永2(1849)年の小金原御鹿狩においては、上総・下総・常陸・武蔵国の2,000に及ぶ村々の名主の中から105人の世話役の1人に選抜された「治郎左衛門家」に伝わる慶長7(1602)年の検地帳写から昭和時代まで5,271点の歴史資料を収録しています。

第2集・諸家文書

市内・近隣地区における旧村役人、名士の家々に伝わる江戸時代初期から昭和時代まで4,214点の歴史文書を収録しています。

- 山梨地区・栗原竜一家文書

- 上野地区・粟飯原祐一家文書

- 千葉市稲毛区長沼・島田家文書

- 亀崎地区・林田重之家文書

- 亀崎地区・小林健治家文書

- 南波佐間地区・永野慶治家文書

- 中台地区・篠崎孔久家文書・中台区有文書

歴史文書は、当時の社会を伝えてくれる貴重な歴史資料です。市史編さんを行う上で、この目録作成は基礎資料として大変重要なものであり、その村・区、周辺域等がどの時代にどういった歴史的経過があったのか一目瞭然にわかるものとなっています。今後、刊行予定の史料集、本編では扱いきれない資料を補うものとして、必要不可欠な研究用資料です。

このような貴重な機会を得ることができましたのは、ひとえに所蔵家の皆さまのご厚意によるものです。今回の目録刊行にあたり、整理された歴史文書を末永く大切に保存いただくこと、並びに市史編さんや市史研究への活用・普及にご理解とご協力を賜りますことを衷心よりお願い申し上げます。

そして、掲載された歴史文書の整理・目録刊行作業にご協力、ご尽力いただいた市史編さん協力員「史料調査部会」の皆さま方に心より感謝を申し上げます。(市史編さん主任・中村政弘)

脚注:今年度は史料目録『鹿渡地区 小川三郎右衛門家文書』の刊行を予定しています。

さかのぼり 四街道の歴史(第2回)

文:四街道市史編さん主任 中村政弘

昭和29(1954)年のできごと

この年には、

- 国外

- 平和五原則の共同声明(6月)

- 東南アジア条約機構創設(9月)

- 国内

- 造船疑獄(2月)

- 福竜丸ビキニの米水爆実験で被災(3月)

- 自衛隊発足(6月)

- 県内

- 県財政悪化、約11億円の赤字(8月)

- 印旛沼からの取水、川崎製鉄工業用水に関する覚書(10月)

- 米軍、木更津基地拡張計画の通告(12月)

新聞を通して四街道の歴史をさかのぼり、当時の様子を見ていきたいと思います。

酪農と再軍備

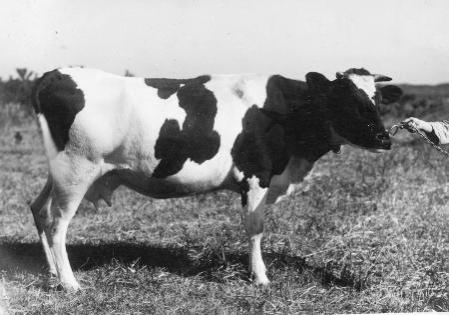

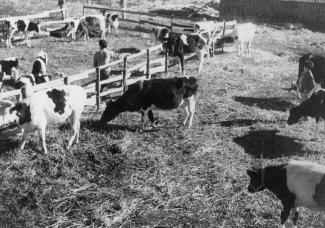

- 写真:旧鹿放ヶ丘農苑・開拓者の皆さま

経営合理化のため導入された放牧(昭和25年頃)

昭和29年3月5日の「千葉新聞」に、「穀倉印旙」の記事が出ています。酪農が印旛郡内(千代田町・八街町・富里村)で盛んになり、「将来は房州をしのぐ」と称賛されています。房州は酪農発祥の地でありました。

八代将軍の徳川吉宗の享保年間(1716から1736)には「牛酪(ぎゅうらく)」(バター)が作られていました。明治時代になると、東京の需要拡大に伴って発展していきました。

旧陸軍が使用していた牽引車を開墾に使用

短冊開墾後、南瓜・トウモロコシを播いた

この記事に出てくる千代田町の開拓は、昭和20年に敗戦に伴って周辺の軍人・軍属や復員者・引揚者・満蒙開拓青少年義勇軍訓練生などによって始まりました。政府は、国内人口の増加に伴う食糧危機解消を図る上で、大規模な農地の開墾・干拓を目指しました。

千葉県では、目標面積として1万1000町歩が割り当てられ、郡別でも印旛郡に集中しました。その中でも、特色として旧軍用地解放の比重が高く、面積の52%を占めています。旧軍用地の中では、陸軍歩兵第57連隊(佐倉市)、陸軍下志津原演習場(四街道市など)、陸軍印旛飛行場(印西市)などがありました。

この地域の酪農の歴史を、『拓く』(鹿放ケ丘開拓50年史・平成7年)、『下志津原大日開拓誌』(昭和50年)を見ていくと参考になります。

炊事場・宿舎・風呂場などの共同施設

発展していった下志津原酪農事業

地域の酪農は開拓とともに始まりましたが、堆肥をつくる目的もあったようです。昭和21年11月には、茨城県内原訓練所(現水戸市)から払下を受けた乳牛3頭が到着しましたが、飼料不足もあり、牛は骨と皮という状況になっています。この当時、人間も米ではなく、馬のエサのコーリャンをすすっていた時代です。その後は、房州から牛を購入したりして、次第に頭数も増えていました。しかし、昭和27年ごろには県下開拓農家が800戸も脱落するなど(「千葉新聞」10月30日)、天候不順のため不況になりました。

酪農の様子1

酪農の様子2

この頃、再軍備の記事も多く見られるようになります。特に旧陸軍下志津飛行学校跡地を巡って、9月から11月にかけて記事が多くなります。

10月28日の記事は「復活?する軍郷千葉」で、県下各地の基地接収、基地拡張問題が起き、県内10か所(米軍関係8、自衛隊2)の他に、新たな接収が課題に上った4か所のレポート(旧海軍茂原飛行場・旧海軍香取飛行場・旧陸軍下志津飛行学校・木更津飛行場)が紹介されています。

放牧の様子

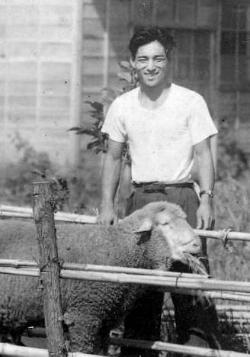

酪農王国の青年たち

旧下志津飛行学校跡地には、「農地は絶対手離さぬ」として48戸の開拓農家が反対運動を続けていました。この記事には、中国上海からの引き揚げ家族の発言を掲載しています。

その後、昭和29年8月に誕生した陸上自衛隊高射学校は、昭和30年6月に下志津駐屯地で起工式を行い、12月に移転してきました。演習場は、九十九里浜の米軍基地「豊海高射砲演習場」などでした(古山豊『豊海高射砲演習場』参照)。

羊のポー君と元義勇軍訓練生開拓者の方

その後、千葉新聞には、「開拓地を一大酪農化」(昭和28年3月19日)、「県下各地で牛乳の集荷合戦」(昭和28年6月7日)や、「下志津原に酪農王国」(昭和28年6月20日)も見られるようになりました。昭和29年6月に酪農振興法が公布されて、『農業千葉』7月号では畜産特集が組まれ千葉県酪農業の見通しなどの記事も掲載されました。

県などのテコ入れなどにより、ようやく昭和29年に下志津原酪農協同組合が発足しました。次第に乳価も安定し、現金収入も増えると、世間一般に酪農熱が高まりました。この地域では、昭和33年から34年ごろが酪農の最盛期となりました。

「千葉新聞」は、敗戦直後の昭和20年12月に創刊されました。欠号が多く不鮮明なものもありますが、県立中央図書館や千葉県文書館などで閲覧できます。昭和31年の労働争議により廃刊となり、「千葉日報」へ引き継がれました

市制施行40周年記念写真集 四ッ街道のあの頃あの時

皆さまがお持ちの写真で想い出の写真集を一緒に作りませんか

総武線町内域を走るSL蒸気機関車(昭和40年代)

あの時代の光景を教えてください

本市では平成33年度に迎える「市制施行40周年」を記念して、『記念写真集』の刊行を予定しています。皆さまがお持ちのお写真でぜひ想い出の写真集を一緒に作りませんか。

- 写真例(市内域・近隣に限ります)

- 対象年代は江戸時代後期から明治・大正・昭和時代

- 当時の人々・村・町の様子・生活・景観など

- 陸軍施設・演習場・関連施設・軍隊など

- 産業、学校、駅、社寺、祭礼、式典など

- 高度経済成長期の建物・開発・製品など

- 新興団地造成前後・建設前後など(みのり町・さちが丘・つくし座・千代田・旭ヶ丘・みそら・鷹の台・めいわ・美しが丘・もねの里・各公園・商店街など)

- 鉄道、車、ホビー、伝統、大衆文化など

- 地図、航空写真、図面、チラシなど

- 当時の流行・イベント・パンフレットなど

- その他 色々

- お写真提供のご協力・ご連絡よろしくお願いいたします。

- 市史編さん担当者がお伺いします

- お写真を借用後、デジタル化し、ご返却いたします。

四街道駅橋上化改築中の旧プラットホーム

解体前の物井駅

- 写真:小林兵之助・四街道市・楠岡巌

ご自宅に歴史資料が眠っていませんか

その資料を廃棄する前にご一報ください、皆様の地域の変遷を歴史書に遺しませんか

数百年後の後世へ伝える歴史編さん

本市では、『近現代編 資料集』の刊行へ向けて集中的に近現代資料調査を行っています。

ご自宅、自治会、企業、団体、各施設などに所有されている明治・大正・時代から昭和・高度経済成長期までの「歴史文書(公文書・区有文書・諸団体文書・関係文書・他)、写真、地図、歴史的物品、新聞、領収書、チラシ、パンフレット」などがございましたら是非ご連絡ください。

昭和時代まで歴史となる時代になりました。

四街道町新長期計画(楠岡巌家文書)

- 今後の刊行予定(仮題)

- 近現代編 資料集3 戦後の陸軍演習地開拓

- 近現代編 資料集2 軍隊のまち四街道

- 近現代編 資料集1 旭村・千代田村の誕生

- 近現代編 資料集4 町の成立と市制施行

- 市史編さん担当者がお伺いします

- デジタル化もしくはコピー印刷し、ご返却します。

村・社寺・家の興り解明へ

地域所縁の社寺や旧家の歴史調査

臼井実蔵院末寺亀崎林光院廃寺 本尊不動明王玉眼

地域所縁の神社・寺院・旧家の棟札、ご神体、ご本尊、縁起、古文書、過去帳、仏画、ご位牌、家譜、石造物(宝篋印塔・墓石等)などの学術的調査も行っております。お気軽にご相談ください。

- 各分野の専門調査員が伺い調査、調査報告書を作成いたします

- すす・油煙等で判読不能な物は赤外線カメラで解読調査いたします

- 南北朝・室町・戦国時代から慶長年間(1600年前後)くらいまで辿り着くことができた縁起・位牌・墓石調査事例があります

- 鎌倉・室町時代の石造物(宝篋印塔・五輪塔・板碑等)が処分されてしまうケースが相次いでおります。気になる古い石造物があった場合、是非ご一報ください

- 屏風やふすまの裏張り、ここにはないだろうというところに、江戸時代古文書が発見された事例があります

- 歴史的重要なものに関しては、文化財審議会にて審議後、指定文化財に指定いたします

- 修復等もご相談ください

ご協力・ご連絡よろしくお願いいたします。

- 調査内容のプライバシーを配慮いたします

- 市史編さん・文化財担当者がお伺いします

すでに処分された中世宝篋印塔と五輪塔(亀崎)

関東戦国時代の石造物類(長岡・指定文化財)

お問い合わせ

教育委員会教育部社会教育課

「市史編さんだより」まで

電話:043-424-8934

FAX:043-424-8935