四街道の歴史 よもやま話3

更新日:2024年4月1日

現代に受け継がれた地名「山梨」

下総国千葉郡山梨郷

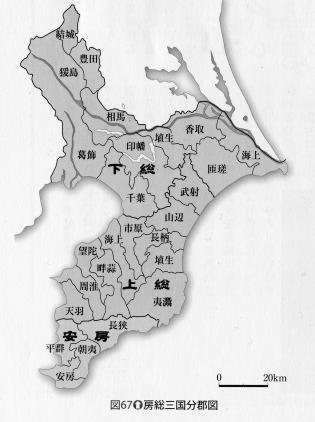

平安時代中頃(承平年間(931年から938年))に作られた辞書である「和名類従抄(わみょうるいじゅうしょう・わみょうるいじゅしょう)」によると、四街道市域は、「下総国千葉郡山梨郷(やまなしごう)」及び同郡「物部郷(もののべごう)」の二つの郷にまたがっていたようです。その地名は、現在の四街道市山梨と物井に残されています。

- 下総国(郡・郷)

- 葛飾郡:略

- 千葉郡:千葉・山家・池田・三枝・糟瓜(草冠に依)・山梨・物部

- 印幡郡:八代・印幡・言美・三宅・長隈・島矢・吉高・船穗・曰理・村神・餘戸

- 匝瑳郡:略

- 相馬郡:略

- 猿島郡:略

- 結城郡:略

- 豐田郡:略

- 海上郡:略

- 香取郡:略

- 埴生郡:略

30周年記念誌「四街道の歴史」より

- 上総国

- 夷隅郡:略

- 海上郡:略

- 山辺郡:略

- 望陀郡:略

- 市原郡:略

- 周淮郡:略

- 埴生郡:略

- 長柄郡:略

- 天羽郡:略

- 畔蒜郡:略

- 武射郡:略

- 安房国

- 安房郡:略

- 朝夷郡:略

- 長狭郡:略

- 平群郡:略

- 参照:「千葉県の歴史」通史編古代2

- 郷:律令制において郡の下に置かれた地方行政区画・単位

長岡地区入ノ台遺跡出土の紡錘車線刻「下総」

そのことを裏付ける貴重な文字資料が、成台中地区の土地区画整理に伴って発掘調査された四街道市成山に所在する「南作遺跡」から発見されました。

南作遺跡(四街道市成山地区)上空より

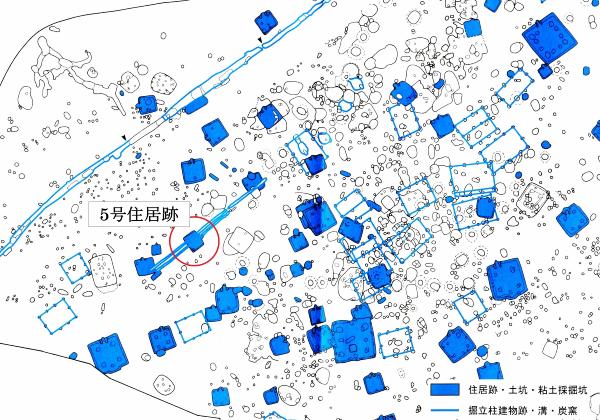

南作遺跡の概要

この遺跡は、奈良時代になって広大な開発が加えられて出現した大規模な集落で、竪穴住居跡149軒、掘立柱建物跡59棟など多くの遺構が見つかっています。

遺構配置図(奈良・平安時代以降)抜粋

一般的な土器類、有位官人(六位以下)が身に着けた青銅製帯金具と石帯などの他に、当時の高級陶器である三彩陶器や緑釉陶器・灰釉陶器などの貴重な資料も出土しており、有力者が居住していた可能性が高い遺跡となっています。

官人が身に着けた帯金具と石帯

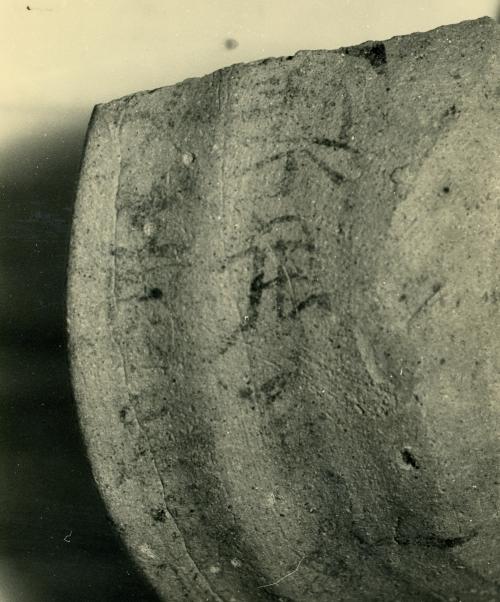

「山梨」と書かれた墨書土器

南作遺跡5号住居跡

南作遺跡発掘調査の様子

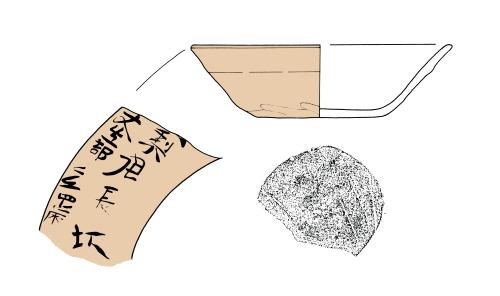

南作遺跡で注目される資料に、5号住居跡から出土した「山梨」と書かれた9世紀中頃(平安時代初中期)の墨書土器が2点あります。

内、一点には「(山)梨郷長 坏 大生部直岡(麻)」と書かれていました。

5号住居跡より出土した墨書土器

これは、山梨郷の長官である大生部(壬生部)岡麻呂が使っていた坏と解釈されます。

この墨書土器は、約1,200年前から「山梨」という地名が存在していたこと、山梨郷の長官クラスの有力者が居住していたことを意味しています。

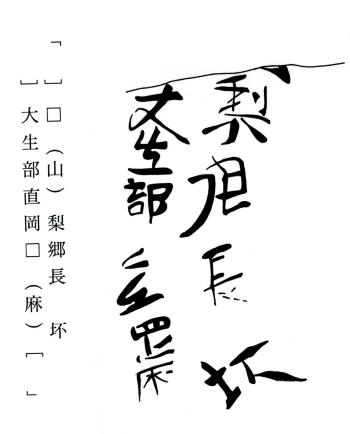

南作遺跡17号住居跡から出土した墨書土器(9世紀中頃・平安時代初中期)

周辺域出土の墨書土器「山梨」

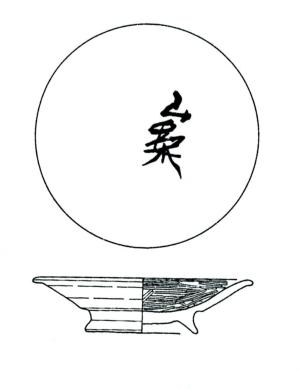

物井地区小屋ノ内遺跡出土の墨書土器(9世紀中頃・平安時代初中期)

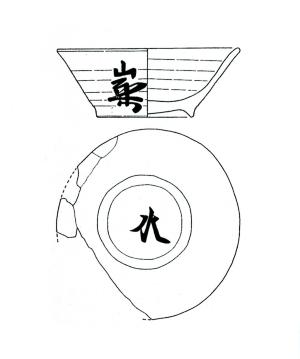

中台地区馬込No.1遺跡から出土した土師器の蓋(8世紀後半)

- 文:栗田 則久(千葉県教育振興財団)

- 協力:千葉県教育振興財団

- 写真・資料:四街道市教育委員会・印旛郡市文化財センター

- 権利者の許可なく転載等することは法律により禁じられています

お問い合わせ

教育委員会教育部文化・スポーツ課文化振興係まで

電話:043-424-8934

FAX:043-424-8923